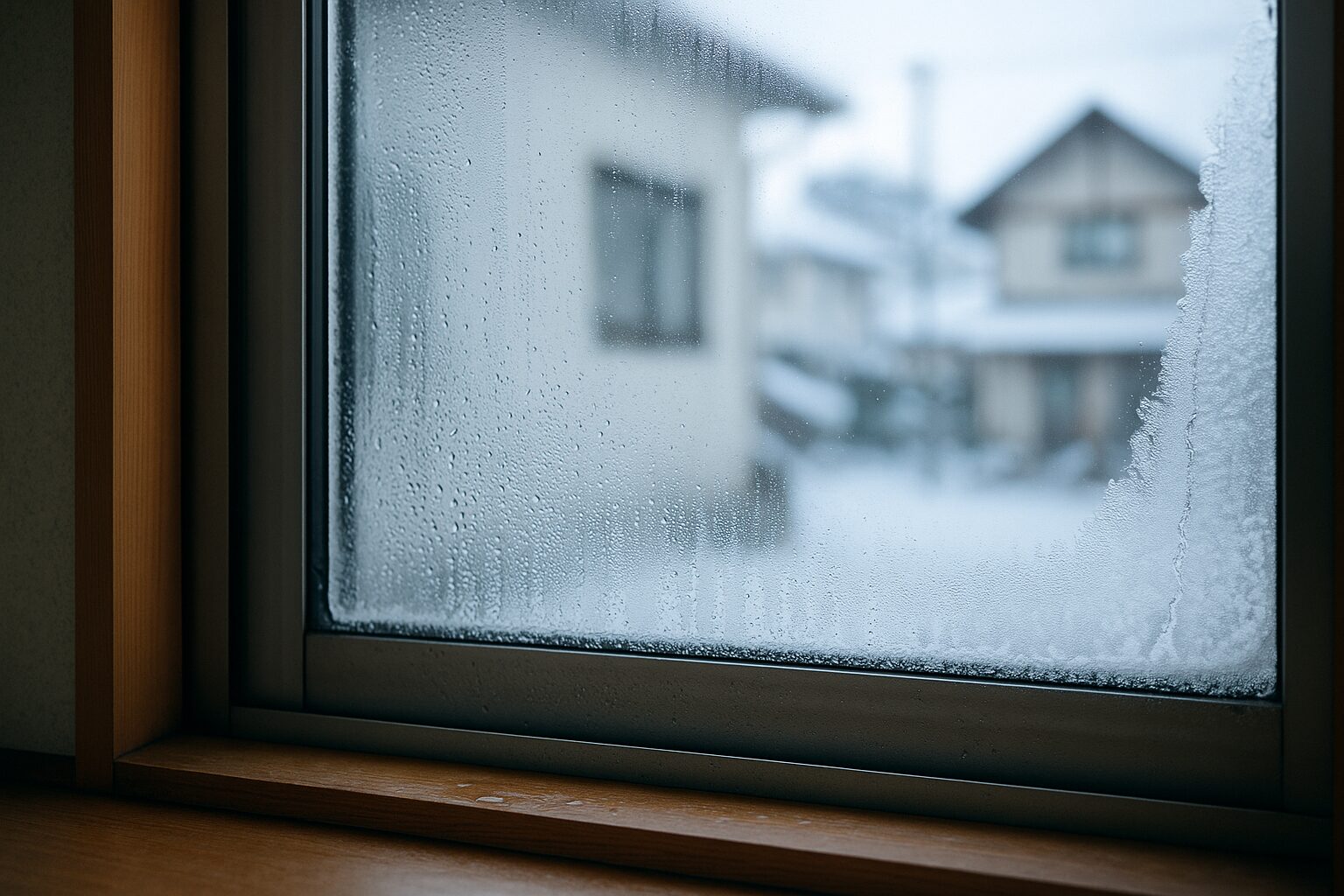

北海道の住宅といえば「二重窓」が一般的ですが、すべての家がそうとは限りません。賃貸住宅や中古住宅のなかには二重窓ではない物件も多く、冬の寒さや結露、外部の騒音に悩まされることがあります。

しかし、二重窓でなくても工夫次第で快適に暮らす方法はあります。断熱効果を高めるアイテムや設置が容易な内窓、さらには補助金を活用した改修など、多様な選択肢が存在します。費用対効果を考慮しながら自分に合った方法を選ぶことが大切です。

この記事では、北海道で「二重窓じゃない」住宅の現状や課題を整理しつつ、断熱・結露・騒音への具体的な対処法をわかりやすく解説します。賃貸でも取り入れやすい工夫や、持ち家の場合の改修方法まで幅広く紹介しますので、快適な住まいづくりの参考にしてください。

北海道で「二重窓じゃない」住まいの悩みと前提条件

北海道の住宅環境は本州と大きく異なり、冬は長期間にわたって厳しい寒さにさらされます。そのため、多くの家では断熱性能を高めるために二重窓が採用されています。しかし、すべての住宅が二重窓というわけではなく、特に賃貸住宅や築年数が古い住宅では単板ガラスや古いサッシが使われている場合も少なくありません。

北海道の気候と窓性能の基本知識

北海道は冬の最低気温が氷点下10度を下回る地域も多く、外気温と室温の差が大きいのが特徴です。この差が大きいほど、窓からの熱損失や結露が発生しやすくなります。窓は住宅全体の熱の約5割を占める重要な開口部であり、断熱性能の低い窓は暖房効率を大きく下げる要因となります。そのため、窓の性能を理解することが北海道の住まいには欠かせません。

なぜ二重窓が普及してきたのか

二重窓は窓を二重化することで空気層を作り、断熱性と遮音性を高める仕組みです。北海道では1970年代以降、石油危機による燃料費高騰や省エネ意識の高まりを背景に普及しました。二重窓を導入することで暖房費が下がり、結露によるカビの発生も防げるため、道内では標準仕様のように扱われています。歴史的背景を知ることで、現代における二重窓の位置づけが見えてきます。

「二重窓じゃない」賃貸・中古住宅の実態

一方で、築年数が古い住宅や低コストの賃貸では二重窓ではない物件が依然として存在します。その場合、冬は冷気が室内に流れ込み、結露が発生して窓まわりにカビが広がることもあります。加えて、外部の騒音が入りやすく、快適な暮らしが難しいと感じる方も多いです。こうした住宅事情を前提に、現実的な改善策を検討する必要があります。

用語整理:二重窓・内窓・二重サッシ・ペアガラスの違い

二重窓(または二重サッシ)は既存の窓の内側にもう1枚窓を取り付けた構造を指します。一方でペアガラスは1つの窓枠に2枚のガラスを密封したものです。さらに真空ガラスやLow-Eガラスなど、断熱性を高める種類もあります。言葉が混同されやすいですが、それぞれ仕組みや効果が異なり、選択を誤ると期待する断熱効果を得られない場合もあります。

具体例:札幌市内の賃貸マンションで単板ガラスの窓が使われていたケースでは、冬場に室温が20度でも窓際は10度以下に下がり、結露が大量に発生していました。入居者は厚手のカーテンと断熱フィルムで対策を行い、体感温度の改善と結露量の減少に成功しました。

- 北海道では窓性能が快適性を大きく左右する

- 二重窓は断熱・防音・結露対策として普及

- 賃貸や古い家では二重窓でない場合も多い

- 二重窓・ペアガラス・内窓は仕組みが異なる

二重窓にしない場合の現実解:断熱・結露対策の優先順位

二重窓を導入できない場合でも、工夫次第で住まいの快適性を改善できます。特に賃貸住宅では大規模リフォームが難しいため、低コストで取り入れやすい方法から優先的に検討すると効果的です。ここでは実践しやすい順に断熱・結露対策を紹介します。

まずはすきま風対策:パッキン・モヘア・気密テープ

窓枠の隙間から入る冷気は、体感温度を大きく下げる原因です。まずは窓枠に隙間をふさぐパッキンやモヘアを取り付けたり、気密テープで補強したりすることが有効です。これらはホームセンターやネット通販で手軽に購入でき、DIYで簡単に施工可能です。隙間風を防ぐだけで暖房効率が高まり、光熱費削減にもつながります。

カーテン・ブラインド・ハニカムスクリーンの断熱効果

窓からの冷気を遮るには厚手のカーテンや断熱性能のあるブラインドも効果的です。特にハニカムスクリーンは蜂の巣状の空気層が断熱材の役割を果たし、冷気の侵入を抑えます。窓際の体感温度を数度改善できる場合もあり、二重窓に比べて低コストで導入できる点がメリットです。デザイン性も高いため、インテリアに合わせやすいのも魅力です。

断熱フィルムと遮熱フィルムの使い分け

ガラス面に貼る断熱フィルムは、室内の熱を逃がさず外の冷気を伝えにくくします。冬に効果を発揮する断熱タイプのほか、夏場の日射を抑える遮熱タイプもあります。北海道では主に断熱フィルムが有効ですが、南向きの大きな窓には遮熱タイプを併用することで年間を通じた快適性が期待できます。施工はDIYでも可能ですが、気泡や剥がれを防ぐため専門業者に依頼する選択もあります。

換気計画と湿度管理で結露を抑える

結露は室内と窓の温度差に加え、湿度が高いことで発生します。そのため、加湿器を使う場合は湿度計を設置し、適切な範囲(40〜60%)を保つことが大切です。さらに、短時間の換気で室内の湿気を外に逃がすことで結露の発生を減らせます。窓の下に除湿剤を置くといった小さな工夫も有効です。日常の生活習慣を工夫することが、結露対策の第一歩になります。

暖房設定の見直しとサーキュレーター活用

暖房を強くしても空気が循環しなければ窓際は冷えやすいままです。サーキュレーターを使って部屋全体の空気を回すと、暖房効率が向上します。温度設定を下げても快適性が維持できるため、光熱費の節約にもつながります。特に窓際に冷気が溜まりやすい場合は、風向きを工夫して対流を促すことが効果的です。

| 対策方法 | 費用目安 | 期待効果 |

|---|---|---|

| 隙間風防止(パッキン等) | 数百円〜数千円 | 体感温度改善・光熱費削減 |

| 厚手カーテン/ハニカムスクリーン | 数千円〜数万円 | 窓際温度上昇・結露軽減 |

| 断熱フィルム | 1窓あたり数千円〜 | 熱損失防止・快適性向上 |

| 換気・湿度管理 | 加湿器・湿度計で数千円〜 | 結露抑制・カビ防止 |

| サーキュレーター | 5千円前後 | 暖房効率アップ・省エネ |

具体例:旭川市の戸建て住宅で、二重窓ではない窓に断熱フィルムとハニカムスクリーンを組み合わせたところ、窓際温度が約4度上昇しました。加えて、暖房費が月に2,000円程度削減され、結露の量も半分以下に減少したとの報告があります。

- 賃貸でも実践できる小さな工夫から始められる

- 断熱フィルムやカーテンは低コストで効果が出やすい

- 湿度管理と換気で結露を防げる

- サーキュレーターで暖房効率を改善できる

窓改修の選択肢と費用対効果を比較する

二重窓にできない場合でも、窓そのものを改修することで断熱性を高める方法があります。費用はかかりますが、長期的に見れば暖房費の削減や住環境の改善につながります。ここでは代表的な窓改修の方法を比較し、費用対効果や特徴を整理します。

内窓(インナーサッシ)追加のメリット・デメリット

既存の窓の内側にもう一枚の窓を取り付ける方法が内窓です。工事は比較的短時間で済み、断熱性や防音性が大きく向上します。ただし、開閉の手間が増える点や、窓枠が二重になることで使い勝手が変わる点はデメリットです。費用は1窓あたり4〜8万円程度が目安ですが、補助金を活用できる場合もあります。

ガラス交換:Low-E複層・真空ガラスの選び方

窓枠をそのまま残し、ガラスのみを交換する方法もあります。Low-E複層ガラスは特殊金属膜で断熱性能を高め、真空ガラスは空気層を真空化することでより高い性能を実現します。費用はLow-E複層で1窓あたり3〜6万円、真空ガラスでは10万円を超えることもあります。コストと効果のバランスを考慮することが重要です。

サッシ交換:樹脂サッシ・カバー工法の検討ポイント

窓枠ごと交換する場合は、断熱性能の高い樹脂サッシを導入するのが一般的です。既存枠を残したまま新しい枠をかぶせる「カバー工法」なら、外壁を壊さずに施工可能です。工期は短縮できますが、窓の開口部が少し狭くなる点には注意が必要です。費用は1窓あたり10〜20万円程度で、大規模リフォームの一部として実施されることが多いです。

玄関フード等、開口部全体で考える断熱

窓だけでなく、玄関や勝手口などの開口部も断熱性能に大きく影響します。北海道特有の設備として玄関フード(風除室)があり、外気の侵入を防ぐ役割を果たします。窓改修と合わせて玄関まわりの断熱を検討することで、家全体の快適性が向上します。

暖房費削減のシミュレーション例と回収期間

例えば、1窓あたり10万円の改修を行い、年間で1万5千円の暖房費削減が見込めるとすると、約7年で元が取れる計算です。窓数や使用する建材によって回収期間は異なりますが、長期的に暮らす予定の住まいであれば十分投資効果が期待できます。補助金を組み合わせれば回収期間をさらに短縮可能です。

具体例:小樽市の戸建て住宅で、リビングの大窓をLow-E複層ガラスに交換したところ、冬場の結露がほぼ消え、室温低下も軽減されました。光熱費は年間で約2万円削減され、施工費は7年で回収できる見込みです。

- 内窓は手軽で効果が高いが開閉の不便さがある

- ガラス交換はコストと性能のバランスが取りやすい

- サッシ交換は高額だが性能改善は大きい

- 開口部全体を考慮することで効果が高まる

賃貸で「二重窓じゃない」場合の対処法

賃貸住宅では大掛かりなリフォームができないため、原状回復が可能な方法を選ぶ必要があります。ここでは賃貸でも導入できる防寒・断熱の工夫を中心に紹介します。

原状回復できる簡易内窓キットと設置のコツ

市販されている簡易内窓キットは、両面テープやはめ込み式で取り付け可能です。施工に特別な工具は不要で、賃貸でも原状回復が容易です。断熱性能は本格的な内窓に比べると劣りますが、冷気の侵入を大幅に軽減できます。窓サイズを正確に測定することが、施工成功のポイントです。

窓枠を傷めない断熱・防寒テクニック

窓枠を傷めない方法としては、突っ張り棒を利用したカーテンの設置や、マグネット式の断熱ボードがあります。これらは穴をあけずに設置できるため、退去時にトラブルになる心配がありません。費用も手頃で、DIY初心者でも取り入れやすい方法です。

騒音・防犯まで配慮したアイテム選び

二重窓がない場合、外部の騒音や防犯面も気になるポイントです。防音シートや防犯フィルムは、断熱効果とあわせて快適性を高めるアイテムです。特に都市部の賃貸では外の騒音対策が暮らしの満足度に直結するため、導入する価値があります。

オーナーへの相談手順と許可取りのポイント

場合によってはオーナーに相談し、部分的な窓改修を認めてもらえることもあります。その際は費用負担の分担や補助金の利用可能性について具体的に話し合うとスムーズです。補助金を活用すればオーナー側の負担も減るため、了承を得やすいケースもあります。

| 方法 | 費用目安 | 特徴 |

|---|---|---|

| 簡易内窓キット | 1万円前後〜 | 断熱効果が高く原状回復可能 |

| 突っ張り棒+カーテン | 数千円〜 | 施工が簡単で窓枠を傷めない |

| 防音シート・防犯フィルム | 数千円〜 | 断熱以外に騒音・防犯対策も |

具体例:札幌市内のワンルーム賃貸で簡易内窓キットを導入したところ、室温の低下が和らぎ、月の暖房費が約1,500円節約できました。さらに、外の車の走行音が半減し、生活の快適度が向上したとの声があります。

- 賃貸では原状回復できる工夫が必須

- 簡易内窓や突っ張り棒カーテンは導入しやすい

- 断熱と同時に騒音・防犯も改善できる

- オーナーへの相談で補助金利用の可能性もある

北海道向けの施工手順と注意点

二重窓や内窓、ガラス交換といった改修を行う際には、北海道特有の気候を踏まえた施工手順と注意点があります。施工のタイミングや部材の選び方を誤ると、せっかくの工事が期待通りの効果を発揮しないこともあります。ここでは北海道で工事を行う際の要点を整理します。

冬期施工のリスクと段取り

冬の厳寒期に施工を行うと、断熱材やシーリング材が固まりにくく、仕上がりに影響することがあります。そのため、可能であれば春から秋にかけての施工が理想です。ただし、冬に緊急で行う場合は、施工時間を短縮する工法を選ぶことがポイントです。施工中の暖房効率低下にも注意が必要です。

方角・間取り別の窓対策(北面・西日・水回り)

窓の位置によって必要な対策は異なります。北面の窓は外気に触れる時間が長く、断熱強化が最優先です。西日の強い窓には遮熱性のあるLow-Eガラスが有効です。また、水回りの小窓は結露が発生しやすいため、換気との組み合わせが欠かせません。方角や用途を踏まえて施工方法を選ぶことが重要です。

結露・カビを出さない納まりと通気

窓の納まりが悪いと、結露水が枠や壁に侵入してカビや腐食の原因となります。断熱材の欠損部分をなくす、通気層を確保するといった工夫が不可欠です。施工業者に依頼する場合は、図面や写真を確認しながら結露リスクが少ない施工を求めると安心です。見えない部分の処理が快適性を左右します。

窓だけに頼らない外皮バランス(断熱材・気密)

窓の断熱改修は効果的ですが、外壁や屋根の断熱材とのバランスも大切です。窓だけを強化しても他の部分の断熱が弱ければ、熱損失は防げません。気密性を高めるために、壁の隙間やコンセントまわりの処理も合わせて考える必要があります。住宅全体を「外皮」として捉える発想が重要です。

見積書の読み方と相見積もりの要点

施工を依頼する際には、見積書をしっかり確認することが欠かせません。窓のサイズやガラスの種類、施工方法が明記されているかを確認しましょう。また、必ず複数の業者から相見積もりを取ることで、価格の妥当性や施工内容の違いを比較できます。価格だけでなく、アフターサービスや保証内容も確認することが大切です。

具体例:札幌市で冬期に内窓工事を行った家庭では、施工後に結露が逆に増えるトラブルが発生しました。原因は換気不足と納まりの不具合で、施工業者が再調整することで改善しました。このように施工の段取りや管理は効果に直結します。

- 冬期施工は仕上がりや効率にリスクがある

- 方角や用途ごとに窓対策を最適化する必要がある

- 結露・カビを防ぐ納まりや通気が重要

- 窓以外も含めた外皮全体のバランスを考える

- 相見積もりで施工条件を比較することが有効

補助金・助成金の活用とベストタイミング

窓改修には一定の費用がかかりますが、国や自治体の補助金制度を活用すれば負担を軽減できます。申請には期限や条件があるため、制度を理解してタイミングを逃さないことが大切です。ここでは北海道で活用できる補助金の概要と注意点を紹介します。

国の制度(例:先進的窓リノベ等)の基本

国の代表的な制度に「先進的窓リノベ事業」があります。断熱性能の高い窓に交換する場合、工事費の一部を補助してもらえる仕組みです。対象は住宅の所有者に限られますが、補助額は1窓あたり数千円から数万円と高額で、家計の負担軽減に大きく寄与します。毎年の予算枠に応じて申請が締め切られるため、早めの対応が必要です。

自治体の支援(札幌ほか)を調べるコツ

札幌市をはじめとする自治体でも、省エネ改修に関する独自の補助制度があります。例えば、断熱改修や再生可能エネルギー導入と組み合わせることで、補助額が増えるケースもあります。情報は市町村の公式サイトや広報誌に掲載されることが多いため、工事を検討する際は必ず最新情報をチェックしましょう。

建材の性能表示(等級・熱貫流率・日射取得率)の見方

補助金の対象になるかどうかは、使用する建材の性能が基準を満たしているかで決まります。代表的な指標には「熱貫流率(U値)」や「日射取得率(η値)」があります。カタログや見積書にこれらの数値が明記されているか確認することが大切です。性能等級は数字が小さいほど断熱性が高いことを意味します。

申請の流れと必要書類・スケジュール管理

補助金を利用するには、施工前に申請書類を提出し、工事後に実績報告を行う必要があります。必要書類には見積書や施工前後の写真、性能証明書などが含まれます。申請から交付まで数か月かかる場合もあるため、スケジュールを逆算して計画を立てることが重要です。工事後に申請できないケースも多いため注意しましょう。

| 制度名 | 対象 | 補助額 |

|---|---|---|

| 先進的窓リノベ事業 | 高性能窓への改修 | 1窓あたり数千円〜数万円 |

| 札幌市断熱改修補助 | 窓・外壁・屋根など | 総工費の1/5程度(上限あり) |

| その他自治体制度 | 各市町村の条件による | 工事費の一部補助 |

具体例:札幌市で窓断熱改修を行った家庭では、国の「先進的窓リノベ」と札幌市の補助を併用することで、施工費用の3割以上が補助されました。その結果、自己負担が大幅に軽減され、短期間での費用回収が可能になりました。

- 国と自治体の補助金を組み合わせて利用できる

- 建材の性能基準を確認することが必須

- 申請は工事前に行い、書類を揃える必要がある

- 予算枠や申請期限に注意することが重要

最終判断フローチャート:あなたに合う解を選ぶ

ここまで紹介した方法を踏まえても、実際にどの選択肢を取るべきか悩む方は多いでしょう。そこで、住まいの状況や予算に応じて判断するための視点を整理しました。自分の条件に照らし合わせながら、最適な対策を選んでください。

住まいタイプ別の方針(持ち家/賃貸)

持ち家の場合は長期的な暮らしを見据えて内窓やガラス交換といった本格的な改修が有効です。投資額は大きくなりますが、暖房費の削減や快適性の向上につながります。一方、賃貸では原状回復が求められるため、簡易内窓や断熱カーテンなど撤去可能な対策が現実的です。タイプ別の制約を理解することが第一歩です。

予算帯別のおすすめ組み合わせ

低予算(1〜2万円程度)では隙間風対策や厚手カーテン、断熱フィルムを組み合わせるのが効果的です。中予算(5〜15万円)なら簡易内窓や高性能カーテンを導入することで快適性が大きく改善します。高予算(20万円以上)では内窓やサッシ交換など本格的な改修を行い、補助金を活用して負担を軽減する方法がおすすめです。

工期・騒音・生活への影響を最小化する

窓の改修は数時間から数日で完了するケースが多いですが、工事中は窓が使えず生活に支障をきたすこともあります。賃貸では短期間で撤去できる対策を選び、持ち家では生活動線を考えて工事日程を調整しましょう。また、工事に伴う騒音や粉塵が気になる場合は、養生や換気について事前に確認しておくと安心です。

よくある失敗と回避策チェックリスト

窓改修でよくある失敗は「期待ほど効果が出ない」「施工後に結露が増えた」「予算オーバーになった」などです。これを防ぐには、性能値を確認して建材を選ぶこと、複数業者で見積もりを比較すること、そして生活習慣も合わせて見直すことが大切です。小さな工夫と正しい情報で、失敗を未然に防げます。

具体例:旭川市の戸建て住宅では、当初は全窓交換を検討していましたが、予算を考慮してリビングと寝室のみ内窓を導入。結果として生活の快適度は大幅に改善し、光熱費削減効果も得られました。部分的な改修でも十分な成果が得られることを示す事例です。

- 持ち家と賃貸では選べる対策が異なる

- 予算に応じて段階的な改修を検討できる

- 工期や騒音への配慮も必要

- 性能確認と相見積もりで失敗を防ぐ

- 部分的な改修でも効果は期待できる

まとめ

北海道の住宅では二重窓が一般的ですが、すべての家が対応しているわけではありません。賃貸住宅や築年数の古い住まいでは二重窓でない場合も多く、寒さや結露、騒音といった課題に直面しやすくなります。

しかし、二重窓ではなくてもできる対策は多く存在します。隙間風を防ぐパッキンや断熱フィルム、厚手のカーテンや簡易内窓の導入など、低コストから取り入れられる工夫は豊富です。持ち家であればガラス交換や内窓設置、サッシ交換といった本格的な改修も選択肢となり、補助金を活用すれば費用負担も軽減できます。

大切なのは、住まいの条件や予算、生活スタイルに合わせて最適な方法を選ぶことです。小さな工夫でも快適性は大きく向上します。まずはできる範囲から実践し、自分に合った窓対策を検討していきましょう。