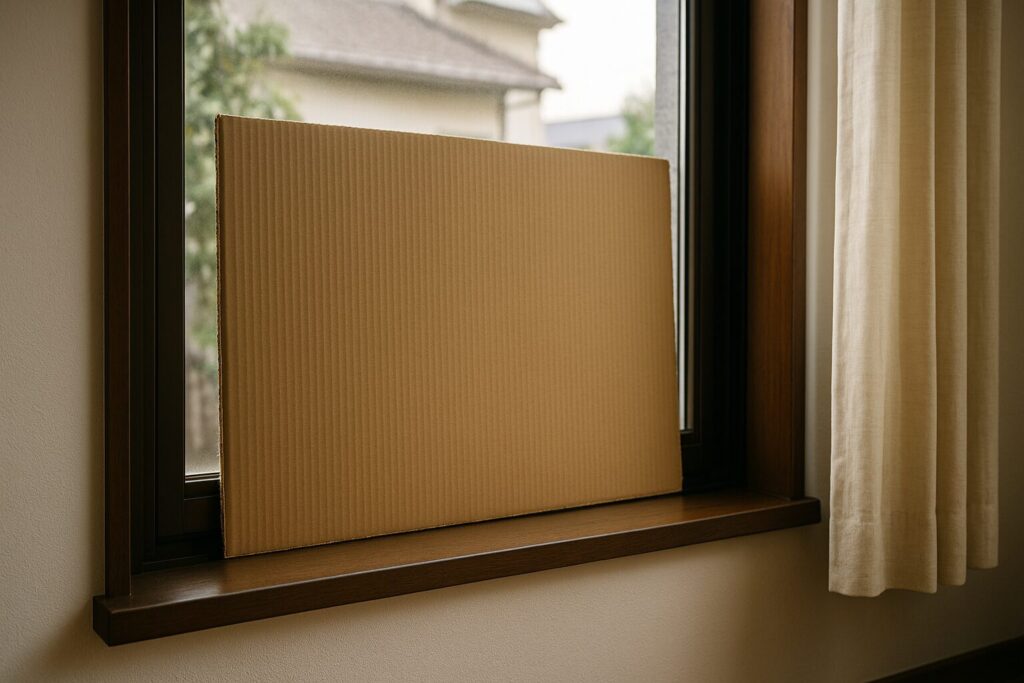

冬になると、窓際の冷気で部屋がなかなか暖まらない――そんな経験はありませんか。暖房を強くしても電気代がかさみ、結露まで発生してしまうこともあります。実は、身近な素材であるダンボールを使うだけで、窓の断熱効果を高めることができるのです。

ダンボールは空気の層を多く含む構造のため、熱の伝わりを抑える性質があります。窓に立てかけたり貼り付けたりするだけで、外からの冷気を遮断し、室内の暖かさを保ちやすくなります。費用もほとんどかからず、賃貸でも取り入れやすいのが魅力です。

この記事では、ダンボールを使った窓断熱の基本原理から、具体的な作り方、注意点、素材の選び方までをやさしく解説します。初めての方でも安心して試せるよう、手順を写真なしでも分かる言葉で紹介していきます。

「窓 ダンボール 断熱」の基本と効果

冬の冷気や夏の熱気の多くは、実は窓から出入りしています。断熱材のないガラスやサッシ部分は外気温の影響を受けやすく、室内の温度を大きく左右します。そこで注目されているのが、手軽にできる「ダンボール断熱」です。高価なリフォームをしなくても、少しの工夫で快適さを改善できます。

仕組みを一言で:なぜ空気層が効くのか

ダンボールの中には波型の紙(フルート)があり、その間に空気の層ができます。この空気が熱の伝わりをゆるやかにし、外気を遮断してくれるのです。つまり、ダンボールそのものが小さな「断熱壁」の役割を果たします。実験でも、窓にダンボールを貼ると窓際温度が数度上がる結果が出ています。

夏と冬で違う働き方(遮熱と保温)

冬は室内の暖かい空気を逃がさず、外の冷気を防ぐ役割を果たします。一方で夏は日射を遮り、冷房の効きを助けます。このように、ダンボール断熱は「保温」と「遮熱」の両方の効果を持つのが特徴です。季節に応じて設置位置や枚数を調整することで、年間を通して快適に過ごせます。

期待できる体感の目安と限界

一般的な家庭用窓では、ダンボールを設置すると窓際の温度が約2〜3℃上がることがあります。ただし、あくまで簡易的な断熱であり、二重窓や断熱ガラスと同等の効果は期待できません。それでも「足元の冷えが軽くなった」「暖房の設定温度を下げられた」といった体感的な改善を感じる方が多いようです。

向いている住まい・向かない住まい

築年数の古い住宅や賃貸物件のように、窓の断熱対策が十分でない環境におすすめです。一方で、気密性の高い住宅では湿気がこもりやすく、結露やカビが発生する恐れもあります。住まいの条件を見極めて、設置前に換気方法も検討しておきましょう。

よくある誤解と落とし穴

「ダンボールを貼れば完全に断熱できる」と考えるのは誤解です。紙素材は湿気を吸いやすく、放置するとカビや臭いの原因になります。また、窓全面を覆うと採光や換気が妨げられるため、日中の使い方を工夫することが大切です。

具体例:東京都内の木造住宅で、窓2面にダンボールを設置したケースでは、暖房を入れる時間が1日あたり約30分短縮できたとの報告があります。材料費は500円程度と手軽ですが、断熱体感の改善には効果的です。

- ダンボールは空気層による断熱が基本原理

- 夏は遮熱、冬は保温として働く

- 簡易的な対策として費用対効果が高い

- 湿気・採光への配慮が必要

- 過信せず、住環境に合わせた使い方が大切

ダンボールを使った窓の作り方(簡易内窓のDIY)

ダンボール断熱の魅力は、誰でも簡単に始められることです。ここでは、実際に窓へ設置する手順とコツを紹介します。専用工具は不要で、ハサミやカッター、ガムテープなど身近な道具だけで作業が可能です。

必要な材料と道具のチェックリスト

用意するものは、厚めのダンボール(できれば3層構造)、カッター、定規、両面テープ、マスキングテープ、メジャー、そして必要に応じてマグネットシートです。湿気対策としてアルミシートを貼るのもおすすめです。これらをそろえておくと作業がスムーズに進みます。

採寸からカットまでの手順とコツ

まず、窓枠の内側を正確に測ります。高さと幅の実寸より2〜3mm小さくカットすると、はめ込みやすくなります。切断時は力を入れすぎず、定規を当ててカッターを数回に分けて引くと安全です。窓の形状に合わせて上下左右を微調整し、隙間を減らすことがポイントです。

固定方法3選:テープ/マグネット/突っ張り

貼り付ける場合は、両面テープよりもマスキングテープで仮止めした上に重ね貼りするのが安全です。マグネット方式は、金属サッシの窓なら取り外しが容易でおすすめ。突っ張り棒タイプは、賃貸物件で壁を傷つけたくない場合に便利です。

気密性を高める隙間処理テクニック

断熱効果を高めるには、ダンボールと窓枠の間の隙間をできるだけなくすことが重要です。隙間テープやスポンジ材を合わせて使うと、より気密性が高まります。特に下部やサッシの溝部分は冷気が入りやすいため、重点的にカバーしましょう。

安全面・採光・換気の注意点

紙製のため、ストーブなど火気の近くでは使用を避けてください。また、光を完全に遮ると昼間でも暗くなるため、片側を開閉式にしたり、一部に透光素材を加えると実用的です。結露が発生した際はこまめに外して乾燥させるなど、メンテナンスも忘れないようにしましょう。

具体例:賃貸マンションの北側窓で、マスキングテープと突っ張り棒を併用した場合、冬場の室温が約2℃上がったとの報告があります。取り外しも簡単で、季節ごとに入れ替えやすい方法です。

- 採寸を正確に行うと断熱効果が安定

- 固定方法は住環境に合わせて選ぶ

- 隙間対策が断熱の鍵

- 火気と結露に注意し、換気も忘れずに

- 賃貸では取り外しやすい方法が便利

費用・見た目・耐久性:ダンボール断熱のメリットとデメリット

ダンボール断熱は、手軽さと費用対効果の高さが魅力ですが、万能ではありません。ここでは、良い点と注意点を整理しながら、実際に導入する際の判断材料を見ていきましょう。

初期費用と光熱費の下がり方の関係

まず注目したいのはコストです。一般的な窓2枚分なら、ダンボールとテープを合わせても数百円程度で済みます。暖房の使用時間が短くなれば、月々の電気代が数百円〜千円ほど削減できる可能性があります。そのため、短期間で元が取れる点が大きなメリットです。

見た目・明るさ・視界の影響

一方で、見た目の質感にはやや課題があります。紙素材のため、設置すると部屋が暗く感じることもあります。明るさを保ちたい場合は、窓の一部だけに設置したり、白色や薄茶色のダンボールを選ぶと自然な印象になります。柄付きのカバーシートを貼るとインテリアにもなじみやすいでしょう。

耐久性とカビ・結露リスクの管理

ダンボールは湿気に弱く、長期間の使用で変形やカビが発生することがあります。特に冬場は結露が起こりやすいため、定期的に外して乾燥させるのが大切です。防湿加工タイプやアルミ蒸着の表面材を使うと、劣化を抑えられます。

賃貸での原状回復とトラブル予防

両面テープを使うと、はがしたときに糊跡が残る場合があります。マスキングテープを下地に貼ってから重ね貼りすることで、壁紙やサッシを傷めずに済みます。原状回復が求められる賃貸では、このひと手間が安心につながります。

失敗しやすいポイントと回避策

よくある失敗は、「密閉しすぎて結露が悪化した」「光が入らず部屋が暗くなった」などです。完全にふさぐのではなく、上下や左右の一部に通気スペースを設けると、湿気を逃がしながら断熱効果を維持できます。

具体例:3LDKマンションの北向き窓にダンボールを設置したところ、暖房の設定温度を21℃から20℃に下げても快適に過ごせたという実例があります。材料費は約700円でした。

- 費用は安く、短期間で効果を実感できる

- 湿気・カビ対策を怠ると劣化が早まる

- 見た目を工夫すると生活空間になじむ

- 賃貸では貼り方に注意して原状回復を意識

- 完全密閉せず、通気性を残すことが重要

段ボールとプラダンの比較と選び方

ダンボール以外にも「プラスチックダンボール(通称:プラダン)」を使った断熱方法があります。見た目や耐久性、湿気への強さなど、それぞれに特長があるため、目的に合わせた選び方を知っておくと安心です。

素材の違い(紙と樹脂)と断熱性の考え方

紙のダンボールは軽くて加工しやすい反面、水分を吸収しやすい素材です。プラダンはポリプロピレン製で、耐水性・耐久性に優れています。どちらも内部に空気層を持ち、断熱の仕組みは同じですが、湿度の高い場所ではプラダンが有利です。

厚み・中空構造の選定基準

厚みは3mm〜5mm程度のプラダンが一般的で、紙ダンボールよりもしっかりしています。厚すぎると光を遮り、薄すぎると断熱効果が下がるため、窓の大きさや目的に合わせて選びましょう。中空の幅が広いほど空気層が増え、断熱性が高まります。

窓サイズ別のベストチョイス

腰高窓や小窓など、頻繁に開け閉めする窓には軽い紙ダンボールが適しています。掃き出し窓や北側の冷気が強い窓には、耐久性のあるプラダンが向いています。状況に応じて組み合わせることで、コストと効果のバランスが取れます。

入手先と価格帯の目安

ダンボールはスーパーなどで無料でも入手できますが、プラダンはホームセンターや通販で1枚数百円から購入可能です。大判サイズをまとめ買いすると1㎡あたり200〜300円ほど。軽くて扱いやすいため、長期利用を考えるならコスパは十分です。

処分・リサイクルと保管方法

紙のダンボールは資源ごみとしてリサイクルできます。プラダンも可燃ごみやプラスチックリサイクルとして処理可能です。再利用する場合は、湿気を防ぐために風通しのよい場所で保管しましょう。折りたためるタイプを選ぶと収納も簡単です。

具体例:築30年の木造住宅で、北側の窓をプラダンに変えたところ、冬場の結露が半減したとの報告があります。設置から半年経っても変形せず、見た目もすっきりしたまま維持できたそうです。

- 紙:軽く加工しやすいが湿気に弱い

- プラダン:耐久性・防水性が高く長期利用向き

- 窓の位置や使用目的で素材を選ぶのがコツ

- ホームセンターや通販で入手しやすい

- 保管時は湿気と直射日光を避ける

結露対策と湿気管理の実践

ダンボールを窓に設置すると、外気との温度差によって結露が発生しやすくなります。放置すると、湿った状態が続きカビや悪臭の原因になるため、断熱と同時に湿気対策を行うことが重要です。

結露が起きる仕組みと室内環境

結露とは、室内の暖かい空気に含まれる水蒸気が、冷えた窓ガラスに触れることで水滴となる現象です。暖房で温度を上げると湿度も高まり、ダンボールがその水分を吸収してしまうことがあります。つまり、室温と湿度のバランスが崩れることが主な原因です。

ダンボール使用時の結露リスクを減らす条件

ダンボールを窓に密着させすぎず、1〜2cmほどの空間を残すと、湿気の逃げ道を確保できます。また、アルミシートを窓側に貼ると、冷気の伝わりを防ぎつつ、ダンボールへの吸湿を抑える効果があります。冬場は朝晩の換気を数分行うだけでも、結露の発生を減らすことができます。

併用したい対策グッズ(フィルム・除湿など)

結露防止フィルムを窓ガラスに貼ると、表面温度の低下を防ぎます。さらに、除湿剤や小型除湿機を併用すると効果が高まります。特に北側の部屋では湿度がこもりやすいため、窓際に新聞紙を敷くなど簡単な吸湿対策も役立ちます。

換気・加湿のバランスを整える

結露を防ぐには、室内の湿度を50〜60%に保つことが目安です。加湿器を使う場合は、窓から離れた位置に設置し、こまめに換気しましょう。窓を少し開ける「すきま換気」でも十分に湿気を逃がせます。

カビを防ぐ日常メンテナンス

ダンボールは紙素材のため、一度湿ると乾きにくい特徴があります。週に一度は取り外して乾燥させ、必要に応じて交換しましょう。カビが生えた場合はすぐに処分し、アルコールで窓枠を拭くと再発を防げます。

具体例:冬の北向き窓で、アルミシート+ダンボール+除湿剤を併用したところ、窓下部の結露量が半減した事例があります。取り外し式にして、週1回の乾燥を続けるとカビも防げました。

- 結露は温度差と湿度のバランスで発生する

- 空間をあけて設置し、湿気の逃げ道を確保

- アルミシートや除湿剤との併用が効果的

- 湿気管理は50〜60%を目安に

- 週1回の乾燥・清掃で清潔を保つ

場面別DIYアイデア(冬の防寒/夏の遮熱)

ダンボール断熱は、季節や窓の種類によって設置方法を変えることで、効果をより引き出せます。ここでは、冬と夏それぞれの活用法と、家庭環境に応じた工夫を紹介します。

冬に効く配置と隙間処理のコツ

冬場は冷気が下にたまりやすいため、特に窓下部を重点的に覆うと効果的です。ダンボールを窓枠全体にぴったりはめ込むよりも、下から数センチを重ねて空気の層を作るのがポイント。隙間テープを併用すれば、冷気の侵入をより抑えられます。

夏の遮熱:日射カットと通風の両立

夏は外からの熱を遮りながら、風を通す工夫が必要です。日中は窓の外側または内側上部にダンボールを設置し、日射をカット。夜は取り外して風を通すことで、熱のこもりを防げます。アルミ蒸着シートを貼ると、遮熱効果がさらに高まります。

掃き出し窓・小窓・すりガラスのケース

掃き出し窓はサイズが大きいため、2〜3分割して軽量化すると扱いやすくなります。小窓やすりガラスは、カーテンとの併用で美観を保ちやすいです。採光を確保したい場合は、透明プラダンと組み合わせると自然光を取り込みながら断熱できます。

カーテン・ブラインドとの併用術

ダンボール断熱だけでなく、厚手のカーテンや断熱ブラインドを組み合わせると効果が倍増します。カーテンを窓全体に密着させ、下部の隙間をなくすだけでも体感温度が変わります。デザイン性も加わり、部屋の印象を損なわずに済みます。

子ども・ペットがいる家庭での配慮

ダンボールは軽く倒れやすいため、小さな子どもやペットが触れる場所では固定をしっかり行いましょう。角を丸くカットして安全性を高めるのもおすすめです。ペットが噛んだり爪で引っかいたりする場合は、プラダンへの切り替えも検討しましょう。

具体例:冬は内側全面を覆い、夏は上半分だけ設置した結果、エアコンの効きが良くなり、年間の電気代が約8%削減された家庭もあります。ダンボールの再利用を繰り返すことで、環境にもやさしい工夫ができます。

- 冬は密閉・下部中心、夏は遮熱・通風重視

- 窓の種類に合わせてサイズや素材を調整

- カーテンやブラインドとの併用が効果的

- 安全面を考慮して固定や角の処理を行う

- 季節ごとの入れ替えで節電効果を持続

関連アイテムと購入ガイド

ダンボール断熱をより効果的に、かつ長く使うためには、補助的な資材や便利グッズを活用するのがポイントです。ここでは、あると便利なアイテムや購入時の注意点、保管・交換のコツを紹介します。

あると便利な資材(テープ・ジョイナー等)

断熱に欠かせないのが固定用のテープです。マスキングテープや弱粘着タイプの両面テープを使うと、取り外し時に跡が残りにくく便利です。また、ダンボール同士を連結する「ジョイナー」や「コネクター」を使うと、大きな窓でも安定して設置できます。隙間テープやスポンジ素材も断熱効果を底上げしてくれます。

通販サイトで買うときの注意点

通販で購入する際は、厚みや素材をよく確認しましょう。「強化ダンボール」「アルミ蒸着タイプ」「防湿加工」などと記載されているものは断熱効果が高い傾向にあります。レビューで「柔らかい」「へこみやすい」といった声がある商品は避けた方が安心です。サイズの事前確認も忘れずに行いましょう。

必要量の見積もりと余りの活用

窓1枚あたりに必要なダンボールの面積を測り、少し余裕をもって購入するのがコツです。余った部分は小窓や隙間用の断熱材として再利用できます。また、厚みの違うダンボールを重ねて使うことで、より高い断熱性を得ることも可能です。

口コミ・レビューの読み解き方

レビューを読む際は、「設置が簡単だった」「効果を感じた」といった具体的な体験談を重視しましょう。星の数よりも、どんな環境で使ったのか(賃貸・持ち家・方角など)に注目すると、自分の家に合うかどうかが判断しやすくなります。写真付きレビューは素材感を確認するのに役立ちます。

長く使うための保管と交換サイクル

ダンボールは湿気に弱いため、使用後はよく乾かしてから収納しましょう。折りたたみ式のプラダンなら、繰り返し使えて保管も省スペースです。シーズンごとに取り外してチェックし、変形やカビが見られたら早めに交換すると衛生的です。

具体例:ネット通販で3mm厚の防湿タイプを購入した家庭では、1シーズン使用後も形状がほとんど変わらず、翌年も再利用できたそうです。高耐久タイプを選んだ結果、コストパフォーマンスが大幅に向上しました。

- 固定用のテープやジョイナーで安定感を確保

- 通販では厚みや素材の仕様を確認

- 余りは小窓や隙間用に再利用できる

- レビューは使用環境に注目して判断

- 湿気を防ぎ、定期的に交換して衛生を維持

まとめ

ダンボールを使った窓の断熱は、手軽で費用を抑えられる実用的な方法です。内部の空気層が熱の伝わりを抑えるため、冬の冷気や夏の熱気をやわらげ、体感温度の改善につながります。特別な工具や技術を必要とせず、家庭にある道具だけで始められる点も魅力です。

ただし、湿気や結露には注意が必要です。密閉しすぎず、通気を確保することでカビや臭いを防げます。素材の選び方や設置方法を工夫すれば、見た目や耐久性も向上し、快適な住環境を維持できます。季節ごとに取り外して乾燥させるなど、こまめなメンテナンスも忘れずに行いましょう。

プラダンや補助グッズを組み合わせれば、さらに効果を高めることも可能です。費用を抑えつつ、暮らしの快適さを自分の手で改善できる――そんなDIYの楽しさを感じながら、今年の冬を暖かく、そして夏を涼しく過ごしてみてはいかがでしょうか。