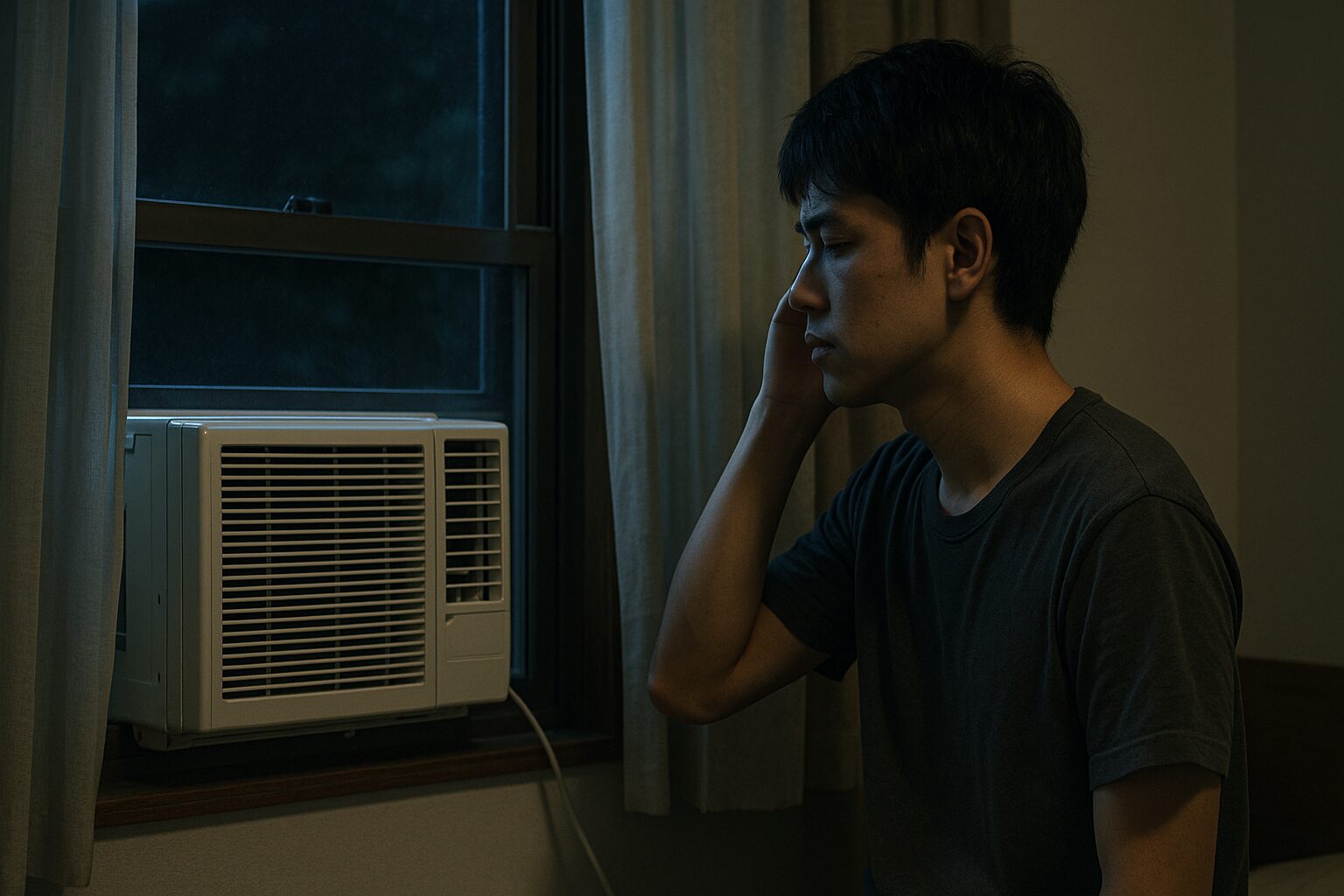

夏の夜、窓用エアコンの「ブーン」「ガタガタ」という音が気になって眠れない…。そんな悩みを抱えている方は少なくありません。

実は、窓用エアコンの騒音にはいくつかの原因があり、少しの工夫で驚くほど静かにできることもあります。本記事では、音の正体から静音化の具体的な方法、防音グッズの選び方、そして近隣への配慮まで、生活者の視点でわかりやすく解説します。

「修理を呼ぶほどでもないけれど、もう少し静かにしたい」と感じている方へ。今すぐ試せる簡単な対策から順に紹介していきます。

窓用エアコンうるさいと感じるのはなぜ?仕組みと原因

窓用エアコンの音が気になるとき、その原因は単なる「機械の故障」だけではありません。構造上の特性や設置環境によって、音が響きやすくなることがあります。ここでは、代表的な音の発生源とその仕組みを見ていきましょう。

コンプレッサーとファンの音の出どころ

まず、エアコンの「ブーン」という低音は、内部のコンプレッサー(圧縮機)から発生します。これは冷媒を循環させるための心臓部で、運転時にはどうしても振動が生じます。一方で「ヒュン」「ゴォー」といった高音はファンの回転による風切り音です。これらが重なって耳障りに感じることがあります。

さらに、深夜など周囲が静かな時間帯は、同じ音でもより大きく感じるものです。特に木造住宅や集合住宅では、壁や窓を通じて音が反響しやすいため注意が必要です。

本体・パネルの共振と設置枠のゆるみ

エアコン本体やパネルがわずかに揺れると、共振によって「ガタガタ」「ビリビリ」といった音が出ます。設置時にネジの締め付けが不十分だったり、長年の使用で固定金具がゆるんでいると、共振が起きやすくなります。

また、窓枠とエアコンの接触面が金属やプラスチックの場合、振動がそのまま伝わりやすいため、防振素材を挟むことで改善できることもあります。

窓の隙間風や気流音が増幅する仕組み

窓用エアコンは「窓を半開きにして取り付ける構造」上、完全に密閉することが難しく、すき間風によって音が増幅することがあります。特に外からの風が強い日や、建物の気圧差が大きい場合は、風切り音が強くなる傾向があります。

つまり、機械の音に「風の音」が重なることで、実際よりもうるさく感じるわけです。

運転モード・周波数と季節条件の影響

冷房の強度やコンプレッサーの回転数が高いときほど、運転音は大きくなります。特に外気温が高い真夏日は負荷が増し、モーター音も強くなりがちです。一方で除湿モードや弱風運転に切り替えると、音が和らぐことがあります。

このように、同じ機種でも使い方次第で騒音レベルは変化します。

経年劣化や汚れが招く異音のサイン

長年使っていると、ファンのバランスが崩れたり、内部にほこりが溜まって「カラカラ」「キュルキュル」といった異音を出すことがあります。これらはモーターの軸受けやベアリングが摩耗しているサインでもあります。

音が以前より大きくなったと感じたら、内部清掃や部品交換を検討するとよいでしょう。

具体例:ある利用者は、設置から3年後に急に「ガタガタ音」が発生。確認すると窓枠の一部がゆるみ、アルミサッシとの間で共振していたことが判明。ネジを締め直し、防振パッドを追加することでほぼ解消しました。

- 騒音の主因はコンプレッサーとファン

- 共振や設置枠のゆるみも大きな要因

- すき間風や気流が音を増幅させる

- 季節や設定で運転音が変化

- 異音が続く場合は劣化や汚れのサイン

今日からできる静音化対策

うるさい原因がわかれば、次は対策です。ここでは、専門知識がなくても自宅でできる静音化の方法を紹介します。DIYが苦手な方でも簡単に実践できる手順ばかりです。

設置枠の固定強化と防振ゴムの入れ方

まずは、エアコンの固定枠やネジを点検します。わずかな緩みでも共振が起きるため、ドライバーで軽く締め直すだけでも効果的です。金具の下に防振ゴムやフェルトを挟むと、振動の伝わりを大幅に抑えられます。

防振ゴムはホームセンターで数百円程度から購入でき、厚みは3〜5mmが目安です。

本体と窓枠まわりのすき間封止(気密アップ)

窓とエアコンの接触部にできる隙間は、風切り音や共鳴の原因になります。隙間テープやスポンジ素材のパッキンを貼るだけで、音の漏れを減らせます。

特に上下のすき間は見落とされがちなので、全体を指でなぞって風の通りを確認しましょう。

室外側の排気・雨音対策と簡易シェード

外側からの雨音や排気の反響音も、室内に響く原因です。エアコンの排気口に簡易シェードを設置したり、雨よけ板を取り付けることで音を和らげることができます。

ただし、排気の流れを塞がないように注意が必要です。

運転モード・タイマーの使い分けで音を抑える

夜間は冷房を「弱風」や「おやすみモード」に設定するだけでも騒音は軽減します。さらに、タイマーで就寝後に自動停止させれば、深夜のコンプレッサー音を防ぐことができます。

静音性と快適さのバランスを取ることがポイントです。

賃貸でも試せる養生・工具いらずの工夫

賃貸住宅ではネジ止めやシーリングが難しいこともあります。そんなときは、粘着式の防音シートやクッションテープを使うと、壁や枠を傷つけずに静音化できます。

また、窓と本体の接触部分に柔らかい布を挟むだけでも、共振を防ぐ簡易的な方法になります。

・ネジのゆるみを確認したか?

・防振素材を設置したか?

・すき間テープで気密を確保したか?

・夜間モードやタイマーを活用しているか?

・外側の反響対策を行ったか?

具体例:東京都内の賃貸に住むAさんは、100円ショップの防音テープを窓枠全体に貼ったところ、夜間の「ブーン」という音が半減。さらに、排気側に植木鉢を置いて反響を防ぐ工夫も加え、快適に眠れるようになったといいます。

- 防振・防音素材の活用で体感音を減らせる

- 隙間封止は最も効果が高い対策の一つ

- 外側の反響や雨音にも注意

- モード設定・タイマーの使い方が静音化の鍵

- 賃貸でも工夫次第で改善可能

効果を高める材料・グッズの選び方

静音化を長持ちさせるためには、使う材料選びが重要です。ここでは、防振・防音・気密性を高めるための代表的なグッズと、選び方のポイントを解説します。

防振ゴム・制振マットの種類と厚みの目安

防振ゴムは、エアコンの下に敷いて振動を吸収する素材です。一般的には天然ゴムやウレタン製が使われ、硬さが適度な中間タイプ(硬度50前後)がおすすめです。薄すぎると効果が弱く、厚すぎるとバランスが崩れるため、3〜5mmがちょうどよい厚みです。

制振マットは、防音と同時に振動エネルギーを分散させる素材で、粘着タイプを使うと設置も簡単です。

防音テープ・気密パッキンの貼り方と注意点

すき間をふさぐテープは、柔軟性と粘着力のバランスが大切です。スポンジ素材やEPDM(エチレンプロピレンゴム)製が耐久性も高く、窓周りに適しています。貼る前には必ずホコリや油分を拭き取っておきましょう。

また、窓の開閉がきつくなりすぎないように、厚みを調整しながら貼るのがコツです。

遮音カーテンや内窓の併用で反響を減らす

室内で音が反響している場合は、遮音カーテンや簡易内窓の設置が効果的です。遮音カーテンは厚手の多層構造で、外からの音も軽減します。内窓を追加することで、気密性が上がりエアコンの効率も改善します。

特に寝室では、静音+断熱の両面効果が期待できます。

電源タップ・延長コード使用時の注意

延長コードやタップの接続が緩んでいると、電流ノイズが発生し「ブーン」という音を感じることがあります。コードは専用コンセントにしっかり差し込み、劣化していないか定期的に点検してください。

タップを床に固定しておくことで、コードの共振も防げます。

使わない方がよい素材・やり方(安全面)

一方で、金属テープや硬質プラスチックなどを使うと、かえって振動が増幅する場合があります。特に排気口を覆うような施工は、故障や火災の原因にもなりかねません。安全性を最優先に、エアコンの取扱説明書に反しない範囲で行いましょう。

| 素材 | 特長 | 静音効果 |

|---|---|---|

| 防振ゴム | 振動吸収に優れる | ◎ |

| 防音テープ | すき間風防止に有効 | ○ |

| 遮音カーテン | 反響音を軽減 | ○ |

具体例:DIY好きのBさんは、厚手の防振ゴム(5mm)とEPDMテープを組み合わせて設置。結果、以前よりも10dB程度静かになり、外の虫の声が聞こえるほど静かになったそうです。

- 防振ゴムは厚みと硬度のバランスが大事

- 防音テープは下地清掃が成功の鍵

- 遮音カーテンや内窓も有効な補助手段

- コードの緩みもノイズの一因

- 素材選びでは安全性を最優先にする

近隣トラブルを避けるポイント

音の感じ方には個人差があり、自分では気にならなくても近隣では不快に感じる場合があります。ここでは、トラブルを未然に防ぐための考え方と、円滑な対応法を紹介します。

騒音の目安dBと時間帯の配慮

一般的に、夜間(午後10時〜翌朝6時)の住宅地では45dB以下が望ましいとされています。窓用エアコンの平均稼働音は50〜60dB程度なので、寝室側に設置する場合は配慮が必要です。

就寝前は「弱風モード」や「除湿運転」を使うと静かになります。

窓の向き・反射で変わる聞こえ方

音は壁やガラスに反射するため、窓の向きによっても伝わり方が変わります。特にコンクリート壁や狭い路地に面している場合、反射して倍音のように響くことがあります。

可能であれば、反射方向に遮音ボードや植栽などを配置するのも一案です。

集合住宅での管理規約とマナー

マンションやアパートでは、管理規約で設置の可否や時間帯の制限がある場合があります。取り付け前に必ず確認し、共有スペース側に音が漏れないよう配慮しましょう。

また、隣室に接する壁面に本体を近づけすぎない工夫も大切です。

困ったときの相談先と記録の取り方

もし苦情が寄せられた場合は、冷静に事実確認を行いましょう。スマートフォンのアプリなどで簡易的に騒音を測定し、状況を記録しておくと冷静な話し合いに役立ちます。

管理会社や自治体の環境課に相談できるケースもあります。

伝え方のコツ:先に情報共有・具体策の提案

近隣の方に配慮する際は、「音が気になる場合は教えてください」と先に伝えておくと印象が良くなります。また、改善のためにどんな対策を取っているかを共有すると、理解を得やすくなります。

・夜間運転は控えめに

・反射方向の環境を確認

・管理規約をチェック

・苦情対応は記録を残す

・誠実な姿勢が信頼を守る

具体例:隣室との距離が近いCさんは、夜間の運転を控える代わりに除湿モードを活用。さらに隣人に「気になる音があれば教えてください」と声をかけたことで、良好な関係を保てたそうです。

- 夜間の音量と時間帯を意識する

- 窓の向きで音の反射が変わる

- 管理規約とマナーの確認が重要

- 苦情が来たら記録と相談を

- 先手のコミュニケーションが効果的

それでも静かにしたいときの選択肢

静音化の工夫をしても、構造上の限界でどうしても音が気になる場合があります。そのようなときは、機種選びや冷房方式の見直しも検討してみましょう。ここでは、静かさを重視する人のための代替手段を紹介します。

静音モデルを選ぶときの指標(dB・能力・重量)

窓用エアコンの静音性能を比較する際は、「dB(デシベル)」表示に注目します。一般的に50dB以下なら静かな部類で、45dB前後ならかなり静音性が高いモデルです。加えて、冷房能力(kW)と本体重量のバランスを見ることも大切です。

軽量すぎる機種は振動が伝わりやすいこともあるため、重量と静音構造を両立している製品を選ぶのが理想です。

壁掛け型への切替判断基準と費用感

壁掛け型のエアコンは、コンプレッサーが屋外機に分離されているため、室内は非常に静かです。導入費用は設置工事込みで6〜12万円ほどが目安です。長期的に使う予定がある場合や寝室利用が多い場合は、思い切って切り替えるのも選択肢です。

ただし、賃貸住宅では設置に制約があるため、管理会社への確認が必要になります。

スポットクーラー・除湿機など代替案

工事ができない場合は、スポットクーラーや冷風扇なども検討できます。最近では静音タイプの除湿機に送風機能を備えたモデルも登場しており、室内の快適さを保ちながら音を抑えることが可能です。

ただし、部屋全体を冷やすには時間がかかるため、用途を限定して使うのが現実的です。

サーキュレーター併用で体感を下げる

直接冷気を体に当てずに涼しさを感じたい場合は、サーキュレーターを併用する方法があります。冷気を部屋全体に循環させることで、設定温度を上げても快適に過ごせます。これにより、エアコンの稼働音自体も減らせます。

ポイントは、サーキュレーターの向きを天井方向にして空気を撹拌することです。

工事の可否チェックリスト(賃貸・持ち家)

新たに機器を導入する場合は、次のような点を確認しましょう。壁に穴を開けられない賃貸では、窓枠を利用した工事不要タイプが安心です。持ち家の場合でも、電源容量やコンセント位置を見直すと効率的です。

・設置場所の寸法(高さ・幅)

・電源の種類(100V/200V)

・排気の方向と周囲の反射壁

・管理規約での制約の有無

・配線・電流容量の確認

具体例:築30年の木造住宅に住むDさんは、音の問題から壁掛け型に変更。費用は約10万円でしたが、寝室が一気に静かになり「もっと早く変えればよかった」と話しています。

- 静音モデルは45〜50dBを目安に選ぶ

- 長期利用なら壁掛け型も検討

- スポットクーラーや除湿機も代替案

- サーキュレーターで体感温度を下げる

- 設置前に電源や寸法を確認する

電気代と効きの両立テク

静音化と同時に気になるのが「電気代」。無理に強運転にすると音も電力も増えるため、効率よく冷やす工夫が大切です。ここでは、快適さを保ちながら省エネを実現するポイントを紹介します。

気密・断熱で負荷を減らす基本

部屋の断熱性が低いと、エアコンは常にフル稼働になり、結果的に音も電気代も増えます。窓のすき間をふさぎ、遮熱カーテンや断熱ボードを使うことで、冷気を逃さず効率的に冷やせます。

断熱対策は静音化にもつながる一石二鳥の方法です。

設定温度・風量・ルーバーの最適化

設定温度を1℃上げるだけでも、消費電力は約10%削減できます。冷えすぎを防ぐことで運転音も下がります。風向ルーバーを天井に向けて空気を循環させると、冷気が均等に行き渡ります。

一方で、風量を極端に弱くしすぎると冷却効率が下がるため、弱〜中程度を目安にしましょう。

こまめな掃除で熱交換効率を保つ

フィルターが汚れていると空気の流れが悪くなり、モーターに負荷がかかって音が大きくなります。2週間に1回を目安に掃除することで、静音性と効きが保てます。

掃除の際は中性洗剤を薄めて洗い、完全に乾かしてから戻すのが基本です。

遮熱フィルム・日射対策の効果

日中の直射日光が差し込む部屋では、室温が上がりエアコンが頻繁に作動します。窓に遮熱フィルムを貼るだけで、冷房負荷を軽減し運転音を下げることができます。併せて、すだれや外付け日よけも有効です。

日射を抑えると体感温度も2〜3℃下がることがあります。

電気代の目安と管理のコツ

窓用エアコンの電気代は、1時間あたり約15〜25円が目安です。使用時間を短縮するよりも、効率を高める方が効果的です。タイマーやエコモードを使い、無駄な稼働を減らしましょう。

電力計アプリを使うと、どの設定が一番効率的かを可視化でき、節約にも役立ちます。

・断熱・遮熱で負荷を減らす

・設定温度を1℃上げる

・風量は弱〜中を維持

・フィルター掃除を定期的に

・タイマーで運転時間を制御

具体例:集合住宅に住むEさんは、遮熱フィルムを導入し設定温度を28℃に変更。結果、電気代が月1,000円ほど減少し、エアコンの音も静かになったと実感しています。

- 断熱・遮熱は最も効率的な静音策

- 設定温度の調整で音と電気代を両立

- フィルター掃除が静音維持の基本

- 遮熱フィルムで直射日光を軽減

- アプリで運転効率を見える化

掃除・メンテナンスの基本

音の原因が内部の汚れや劣化にあることも少なくありません。定期的な掃除と点検を行えば、静音性を保つだけでなく、冷房効率や電気代の節約にもつながります。ここでは、初心者でもできるメンテナンス方法を解説します。

フィルター清掃の頻度と手順

フィルターは空気中のホコリを集める部分で、ここが詰まると風の通りが悪くなり、モーター音が大きくなります。目安は2週間に1回の清掃です。カバーを開け、掃除機で表面のホコリを吸い取ったあと、水洗いを行いましょう。

水洗い後はしっかりと乾かすことが大切です。濡れたまま取り付けるとカビの原因になります。

熱交換器のカビ対策と乾燥のコツ

内部の熱交換器(アルミフィン)は、湿気がこもりやすい部分です。カビ防止には、冷房を止めたあと10分ほど送風運転をして内部を乾燥させるのが効果的です。また、シーズン終わりにはエアコン専用洗浄スプレーを使うと清潔に保てます。

スプレー後は水分を完全に飛ばすように送風乾燥を忘れずに行いましょう。

ドレン水・水受けの点検とニオイ対処

窓用エアコンは「ノンドレン方式」が多いですが、排水トレーや水受けが詰まると雑菌が繁殖し、嫌な臭いの原因になります。定期的にトレーを外して洗い、排水口に詰まりがないかを確認しましょう。

市販の除菌スプレーを軽く吹きかけておくと、カビの再発防止にもなります。

異音時のセルフチェック手順

「カラカラ」「キュルキュル」といった音が出る場合は、ファンに異物が当たっていることがあります。まず電源を切り、前面パネルを開けて内部を目視で確認しましょう。羽根の歪みや固定ネジの緩みが見つかったら、軽く締め直します。

それでも改善しない場合は、モーターや軸受けの摩耗が考えられるため、メーカー修理を検討しましょう。

買い替え時期の見極めサイン

一般的に窓用エアコンの寿命は7〜10年です。冷えが悪くなった、異音が頻発する、電気代が増えたと感じたら、買い替えのタイミングかもしれません。最新モデルでは静音性や省エネ性能が大幅に向上しています。

買い替え時には、設置場所や窓サイズを測り直しておくとスムーズです。

| 項目 | 頻度 | 目的 |

|---|---|---|

| フィルター掃除 | 2週間に1回 | 風量維持・静音 |

| 熱交換器洗浄 | シーズン終了時 | カビ防止 |

| 排水トレー清掃 | 月1回 | 臭い・詰まり防止 |

具体例:静岡県のFさんは、3年間使っていたエアコンのフィルターを初めて掃除したところ、運転音が明らかに小さくなり、風量も回復。「まるで新品みたい」と感じたそうです。

- フィルター掃除は2週間に1回が理想

- 送風乾燥でカビを防止

- ドレン水の点検で臭い対策

- 異音が続けば部品の摩耗を疑う

- 寿命は7〜10年、買い替えも検討を

まとめ

窓用エアコンの「うるさい」という悩みは、多くの場合、共振やすき間、設置環境などのちょっとした要因から生まれています。原因を一つずつ確認し、防振ゴムやすき間テープなど身近な素材で対策するだけでも、体感音は大きく変わります。

また、夜間は弱風や除湿モードを使い、必要に応じて遮音カーテンや断熱材を組み合わせることで、静かで快適な環境をつくれます。さらに、定期的な掃除やフィルター点検を行えば、音だけでなく冷えや電気代の改善にもつながります。

もし対策をしても改善しない場合は、静音モデルへの買い替えや冷房機器の見直しも検討の価値があります。小さな工夫の積み重ねが、静かな夜の快眠と快適な夏を支えてくれるはずです。